はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチでもあり、交流分析士のコスギです。

今回は自分の強みや弱み以前の、「やりとり」(コミュニケーションの最小単位)に関するクセを知るための方法として、「ストロークをやりとりするクセ」を簡易的に診断できるフォームを作成しましたので、ご活用ください。

そもそも「ストローク」って?

この「ストローク」とは、「存在認知の刺激の一単位」のこと。人同士が、相手の存在を認めたり、気にかけたりする行為をひとつの単位として考えたものです。ちょっとまだわかりにくいですね。

たとえば、あいさつ。あなたが「こんにちは」と声をかけると、(ほとんどの場合)相手からも「こんにちは」と返ってきますよね。

あいさつ程度の小さなコミュニケーションでも、相手に何らかの反応を示すことで「私はあなたを認識しています」というサインになるのがストロークです。「心の栄養素」とも呼ばれます。

これは、ポジティブでもネガティブでも、サイン(存在認知の刺激)になります。

- ポジティブストローク:感謝を伝える、励ます、笑顔で接する、ハグするなど、相手を肯定的に認識するサイン

- ネガティブストローク:叱る、批判する、怪訝な顔をする、殴るなど、相手を否定的に認識するサイン

交流分析(TA)の理論では、人はポジティブでもネガティブでも、相手からの反応(ストローク)を求めると考えます。つまり、怒られるよりも無視されるほうがツライという心理があるのです。

厚生労働省のサイトでも交流分析が紹介されていますので、参考にどうぞ。

このストロークの理論を知ると、「会社ではあいさつするけど、道端ですれ違う人にはしないなあ」「無視されるのもツライかもだけど、暴言吐かれるよりずっとマシ!」「コミュ障だから、むしろ放っておいてほしい」などなど、思うことがあるかもしれません。交流分析の根幹を担う理論なので、気になった方は交流分析士2級の取得から検討してみてください。そのあとでストレングスファインダーの結果と照らし合わせると、味わい深いんですよこれが。

というわけで、自分のコミュニケーションのクセ(ストロークをやりとりするクセ)を簡易的に診断できるようにしたのが、今回の趣旨です。

留意事項

- 本診断は、クロード・シュタイナーの理論に基づいて作成した、簡易的な自己チェック用ツールです。

- 結果はあくまでも参考情報であり、専門的な医療行為や心理療法の代替となるものではありません。

- 診断結果は個人差や当日の心身状態によって変化し得るため、絶対的な指標とみなさないようご注意ください。

- 回答内容や結果により強い不安やストレスを感じた場合は、専門家(医師・カウンセラー・心理士など)に相談することをおすすめします。

- 診断を通じて把握できるのは、ご自身のコミュニケーション上の傾向や思考パターンの一部です。

- たとえネガティブな傾向が見られても、それが人格全体を否定するものではありません

- ポジティブな傾向が高くても、常に良好なコミュニケーションが保証されるわけではありません

- ご自身のプライバシーを尊重するため、回答内容や結果は必要以上に第三者に開示しないようご注意ください。

- 診断結果の活用や解釈は自己責任でお願いします。この診断を受けたことによって起きた問題について、カエルコムニス株式会社は一切の責任を負いません。必要に応じて信頼できる第三者や専門家の意見を聞くなど、客観的な視点を得ることも有効です。

ストロークプロフィールの考え方

クロード・シュタイナー博士は「ストローク・エコノミーの法則(ストローク経済の法則)」として、5つの制約的な法則を無意識に守ってしまっていると述べました。

- 与えるストロークを持っていても、ストロークを与えるな

- ストロークが必要なときに、ストロークを求めるな

- ストロークが欲しくても、ストロークを受け取るな

- 欲しくないストロークでも、ストロークを拒否するな

- 自分自身にストロークを与えるな

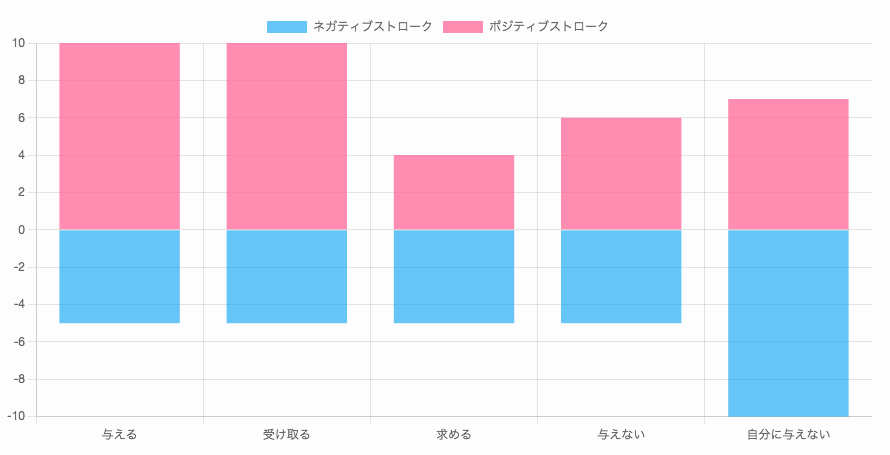

ストロークプロフィールは、これらの自己認識をグラフ化したものです。

本来、ポジティブなストロークは(たっぷりと)与え合ったり受け取り合ったりして良いものであり、ネガティブなストロークも(条件つきで)与えたり受け取ったりして良いものです。ですが、成長するにつれてストロークエコノミーの法則を守ってしまい、適切な承認を得られないことが増えてしまいます。

交流分析の理論は、(ものすごく意訳すると)「子どもの頃に決めたことを、大人になった今になっても、従っている必要なくない?」って考え方なので、ストロークエコノミーの法則についても「気づけば変えられる」んです。

そんな前提のツールです。

ストロークを与える

ポジティブが多い

- 周囲に対して積極的にねぎらいや称賛の言葉をかける傾向が強めです

- 人間関係を温かくし、相手のモチベーションを上げるポジティブな面がありますが、相手に依存的に褒めすぎたり、自分に負担がかかりすぎることがないかも注意しましょう

ポジティブが少ない

- 相手の良いところに気づいても口にしない傾向があるかもしれません

- 必要以上にシャイだったり、褒めることに苦手意識がある可能性があります

ネガティブが多い

- ミスや嫌な点を見つけると、遠慮なく批判や指摘をする傾向があります

- 必要な指摘はチームや人間関係にとってプラスですが、言い方や頻度によっては相手を傷つけるリスクがあるため、伝え方や場面を見極めることが重要です

ネガティブが少ない

- 批判や指摘をあまりしない、または言葉に出さない傾向があります

- 周囲に優しく見られる反面、必要な場面でもはっきり言えないために問題が放置される可能性があります

ストロークを求める

ポジティブが多い

- 周囲からの承認や褒めを積極的に求める傾向があります

- 自分の不安を相手に認めてもらうことでやる気が出るタイプともいえますが、常に褒めや賛同を求めすぎると、人間関係に負担が生じる場合があるためバランスが大切です

ポジティブが少ない

- あまり周囲に褒められたい、認められたいという気持ちを表に出さない傾向があります

- 自立心が高いともいえますが、周囲からは「もっと頼ってほしいのに」と思われている可能性もあります

ネガティブが多い

- わざと叱られたり厳しく指摘されるように誘導してしまう、いわゆる「負の注目」を得ようとする傾向があるかもしれません

- これは自己否定する傾向や、「叱られれば構ってもらえる」という思い込みが背景にある可能性があります

ネガティブが少ない

- わざわざ怒られたり否定されたり、自分を傷つけるように行動することはあまりないようです

- 必要以上にネガティブに捉えやすいため、傷つけられたくないという思いが強い可能性もあります

ストロークを受け取る

ポジティブが多い

- 褒め言葉や感謝を素直に受け取れる傾向が高いです

- 自尊感情やコミュニケーションを円滑にする上でプラスですが、逆に受け取りすぎて自分を過大評価することがないか、あるいは「褒められないと不安になる」状態になっていないかを振り返ってみてください

ポジティブが少ない

- 褒められると照れたり、素直に受け取れずに否定してしまうかもしれません

- 自己否定や遠慮が原因のこともあるため、受け取り方を少しずつ練習するとよいでしょう

ネガティブが多い

- 他人の批判やネガティブなフィードバックを比較的冷静に受け止め、自己成長に活かせるタイプです

- ただし、過度に我慢していないか、ストレスを溜めすぎていないかもチェックしましょう

ネガティブが少ない

- 批判されると気持ちが沈んだり、必要以上に落ち込むかもしれません

- あるいは批判そのものを受け流してしまい、建設的な学びにつなげられていない可能性もあります

ストロークを与えることを拒否する

ポジティブが多い

- 人を褒めたり感謝を口に出すことに抵抗を感じたり、「褒めるまでもない」と考える傾向が強いです

- 自分自身はクールなつもりでも、周囲は「認めてもらえていない」「評価されていない」と感じることがあるかもしれません

ポジティブが少ない

- 相手を褒める・ねぎらうことを避ける傾向はあまりないようです

- オープンにポジティブな言葉をかけられる、または少なくとも必要以上に控えることはないと考えられます

ネガティブが多い

- 相手に対して不満や批判を伝えることを避け、我慢しがちな傾向があります

- 人間関係を穏やかに保とうとする一方、溜め込みすぎて突然爆発したり、ストレスを抱えるリスクがあるため注意が必要です

ネガティブが少ない

- ネガティブな指摘を与えることそのものを極端に避けてはいないと考えられます

- 必要ならばしっかり意見できる、一方で配慮もしている可能性があります

自分にストロークを与える

ポジティブが多い

- 自信を高める行動が習慣化しており、自分を励ますことができます。セルフケアの意識が高く、モチベーションを維持しやすい一方、周囲の評価を必要以上に気にせずに済むことが多いようです

- ただし、自己評価を優先しすぎて客観的な課題点を見落とさないよう、バランスにも注意しましょう

ポジティブが少ない

- 「自分を褒めるなんておこがましい」などと感じている可能性があり、自己評価が低くなりやすいです

- ほんの些細なことでもポジティブな面に気づき、自分をねぎらう練習をすると心の安定や自信向上につながります

ネガティブが多い

- 失敗やミスのたびに自分を攻撃するような言葉を使うなど、自己否定が強い傾向があります。ストレスが蓄積しやすく、メンタル面でダメージを受けやすい可能性があります

- ネガティブな自己評価を繰り返すほど、周囲からのポジティブストロークも受け取りにくくなる恐れがあるため注意が必要です

ネガティブが少ない

- 自分に厳しい言葉をかける習慣はあまりなく、必要以上に自分を追い込まないため、余裕を持った思考がしやすいようです

- 一方で、問題点をあえて直視しない傾向が強い場合は、改善や成長の機会を逃す可能性もあります

自分がしっくりくるバランスを保つのがベスト

「ポジティブストローク」と「ネガティブストローク」、「ストロークを与える」と「ストロークを受け取る」、「ストロークを求める」と「ストロークを与えることを拒む」、そして、「自分にストロークを与える」。さまざまな側面があるため、絶対的な良い値はありません。

ただ、偏りが大きいと感じた場合、どのような状態なら本来の自分らしくいられるのか、交流分析の理論を扱えるコーチやカウンセラーとのテーマにしてみると、新しい発見があります。

カエルコムニスでは、継続コーチング(強みの開発コーチング)のクライアントさん向けに、ストロークプロフィールの結果をストレングスファインダーとの関係から紐解いていくことも行っています。継続的にコミュニケーションのクセをチェックできるものでもあるためです。

初めての方でも、単発のコーチングから資質と合わせて紐解くことも可能ですので、興味を持たれましたらご検討ください。上位資質が暴走してもったいない使い方をしているなら、それを軽減するだけで自然と強みづかいできるようになりますから。