はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。

今回は VIA 性格診断で「知恵(Wisdom)」のカテゴリーに属する徳性、〈知的柔軟性(Judgment:ジャッジメント)〉の解説です。和名が性質、英名が行動みたいな強みです。クリティカルシンキング(批判的思考)の強みとも言われます。

〈知的柔軟性〉のモチーフは雲。小さな水滴が集まってさまざまなカタチをつくるように、思考の可塑性で不確実性を柔軟に捉える姿勢を表しているかのようです。

〈知的柔軟性(Judgment)〉とは

VIA 性格診断で「知恵(Wisdom)」のカテゴリーに属し、物事を多角的に検討し、根拠に基づいて合理的に決断する性格的な強み(徳性)です。批判的思考(クリティカル・シンキング)が得意で、異なる視点を受け入れ、必要に応じて自分の考えを修正する思考の柔軟性を併せ持つのが特徴です。感情や先入観に流されることなく、冷静に状況を分析し、バランスの取れた結論を導き出すことができるので、メタ認知能力も非常に高いと言えるでしょう。

〈知的柔軟性〉は、問題が複雑に絡み合っていたり、異なる意見が対立する場面、重要な決定を迫られた際に、さまざまな視点からの選択肢を検討し、最も適切な道筋を見極める場面でも活躍します。現代はとんでもなく情報があふれて価値観も多様化していますが、〈知的柔軟性〉の強みは偏見や思い込みに惑わされない力ですから。

日常の中で〈知的柔軟性〉を活かすのであれば、「自分の考え方が正しくないとしたら?」「逆の立場から考えてみたら?」と、別の意見に考えを巡らせてみましょう。AIと一緒に考えるなら、失敗学の事前検死メソッドも面白いかもしれません。深津さんが note を書かれており、GPTs もあります。

〈知的柔軟性(Judgment)〉の長所と短所

長所は「最適に使用できているとき(Optimal-Use/Golden mean=黄金律)」で、性格的な強みをバランスよく適切に発揮できている状態です。先述のように、〈知的柔軟性〉を発揮すると、周囲から信頼される優れた判断者となります。感情に巻き込まれず、場に理性をもたらす静かなチカラ。

※カエルコムニスでは、これを「善用(最善に活用できること)」と表現しています。

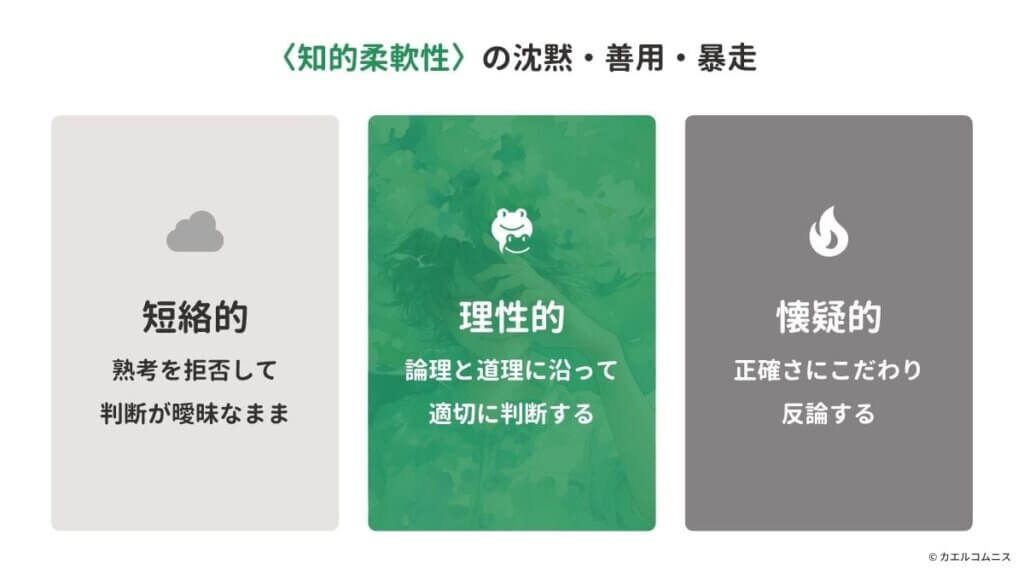

しかし「使いすぎ(過剰利用:Overuse)」ると短所になり、「使わなすぎ(利用不足:Underuse)」ると自己効力感の喪失につながります。これをまとめると、以下のようになります。

※カエルコムニスでは、この状態を「暴走」/「沈黙」と表現しています。

〈知的柔軟性〉を善用すると長所になる

自分が〈知的柔軟性〉を善用しているとき=「メタ視点で客観的事実をもとに判断しているとき」を振り返ってみましょう。これは、〈知的柔軟性〉の強みが高くても低くても、必ずあります。高い人は、その頻度が多く、更にその行動をしているときが「自分らしい」と感じやすい違いがあるだけです。思考がクリアでフラットな感じですかね。

個人やチームにかかわらず、日常的にこんなことをしているなら〈知的柔軟性〉を善用していると言えます。

- 異なる意見に耳を傾け、その価値を認めながら建設的な議論を進められている

- 重要な決定の前に十分な情報収集と検討を行い、後悔のない選択ができている

- 自分の間違いを認めることができ、多角的な意見を得て考えを修正している

- 感情的になりがちな場面でも冷静さを保ち、問題の本質を見極められている

- 発言する際に、自分の偏見に気づきながらポジションを定めている

- 否定的な意見を前にしても、何が起きているのか観察している ……など

こういったシーンを思い出せたら、いつ・どこで・誰と・何をしていたのかを具体的に挙げてみましょう。〈知的柔軟性〉を長所として使いやすいトリガーやパターンが見えてきます。

私の〈知的柔軟性〉は、2016年に受けたときは20位以下でしたが、2021年以降は10位前後をウロウロするようになりました。普段からそこまで強い価値観ではありませんが、クリフトンストレングスの〈戦略性〉を適切に活かすことを心がけるために「他の選択肢もあるんじゃないか?だいたい、盲点が多いんだよね私」と自分を批判的に捉えられるようになったことが大きいかもしれません。ですので、大きな判断を下したり、自分の発言に「待った」をかけるときに重視している価値観です。VIAの中位ってこんなふうに、頻度が低くても使いたいときに使えている実感がだいじ。

〈知的柔軟性〉が暴走すると短所になる

〈知的柔軟性〉が暴走して制御を失うと、「乱用」して考え込みすぎて動けなくなってしまったり、「誤用」して問題を広げてしまったりするパターンが起こりやすくなります。

乱用:強みを目的以上に、過度に発揮してしまう例

- 完璧な情報を求めすぎて決断を先延ばしする

- すべての意見を扱おうとして優先順位をつけられない

- 自分の価値観や直感まで疑い続けてしまう

誤用:強みが効果的でない場面で使ってしまう例

- 緊急時に多角的検討を始めてしまう

- 共感を求めている相手の問題を分析してしまう

- 単純な好みの問題を複雑にしてしまう

本来、感情を冷静に扱っているからこそ、暴走すると自分が冷静でないことを自覚できないこともあるので、何が起きているのかを周囲の反応から認識できるようにしましょう。感情がないわけではありません。

善用は「バランスを取ってイイカンジに使う」ことなので、バランスが崩れたときに何が起きるのか自覚できるようにしておくといいですよね。

〈知的柔軟性〉を沈黙させずに活かすには

「使わなすぎ(沈黙)」というのは、〈知的柔軟性〉の価値観に基づいて行動できていない状態です。たとえば、明らかに偏った情報による判断が目の前で行われているのに、「面倒だから関わらない」と見過ごしてしまうとか。

「どうせ言っても変わらないし」とあきらめてしまっているかもしれません。この沈黙状態から感情的になると、「何度言っても理解できないんじゃ意味ねえだろ!」などと暴走しかねません。本来は、事象を紐解くことで解決のポイントを見つけて動かすチカラなのです。

〈知的柔軟性〉を育てて活かすには、メタ認知や批判的思考の習慣をつけること。「今、私は怒っているから厳しく判断しがちかもしれない」「私は憶測を事実として捉えているかもしれない」といった自分の内面の動きを客観視できれば、より公正で冷静な判断が可能になります。

- ニュースで報道されている割合と反対の事象をフラットに考えてみる

- 意見が分かれたら、その意見に至るまでの経緯と価値観を確認する

- 感情的に判断してしまいがちな場面をリストアップし、検討する

- マインドマップなどを使い、テーマへの思考と感情を洗い出してみる

- 判断材料となる情報収集の効率化を図る(AI活用や仲間に尋ねるなど)

場面の重要度に応じて適切なレベルで検討することも大切で、日常の小さな選択では直感を大切にしてもいいし、重要な決定の際には複数の立場や視点から検討する時間を設けてもいいんです。メリハリをつけると、強みが疲れにくくなるどころか、ラクに判断して動きやすくなります。

VIA は幸福度に直結するアセスメントですが、〈知的柔軟性〉はハッピーな感じよりも「スムーズに動けるとラクだし捗る」という感覚のほうが強いかもしれません。VIA は「Values in Action」、行動してなんぼですから、疲れないように動ける習慣ができるとラクですよね。

〈知的柔軟性(Judgment)〉と似ている強みの違いと掛け合わせ

〈知的柔軟性〉という名称だけだと混同しやすいかもしれません。個人的には〈大局観〉とも混同していたのですが、偏りのなさとして似ている〈公平性〉と、文字として似ている〈社会的知性〉との違いを掲載しておきます。

〈知的柔軟性〉×〈公平さ(Fairness)〉

〈知的柔軟性〉は「知恵」のカテゴリーで、複数の視点を比較しながら偏りを避け、最適な結論を導く「考える強み」であるのに対し、〈公平さ〉は「正義」のカテゴリーで、人を偏見なく扱い、誰もが対等に扱われるよう判断・行動する「関わりの強み」です。

どちらもバランス感覚と誠実さをもっていますが、〈知的柔軟性〉が「中立的な思考」を目指すのに対し、〈公平さ〉は「中立的な関係」を重んじます。

〈知的柔軟性〉の論理的な検討力に、〈公平さ〉の倫理的な視点が加わると、事実にも人にも偏らない判断が生まれます。感情や立場に流されずに「何が正当か」を見極められるこの組み合わせは、信頼される意思決定やリーダーシップの礎になります。バランスを取った結果、存在感が希薄になる印象を受けるかもしれません。

〈知的柔軟性〉×〈社会的知性(Social Intelligence)〉

どちらも「知」が入っていますが、そもそもカテゴリーも違います。

〈知的柔軟性〉は知恵(Wisdom)のカテゴリーで、論理的・客観的な判断力で、〈社会的知性〉は人間性(Humanity)のカテゴリーで、他者の行動原理を理解して適応するコミュニケーション力です。こうして並べてみると、だいぶ違いますよね。

両方とも高い方は、人の気持ちや関係性を理解したうえで、合理的な判断を下すことができる貴重な存在です。人情と論理のバランスを取りながら、みんなが納得できる解決策を見つけ出す能力に長けているでしょう。リーダーとしても尊敬されやすいのではないでしょうか。憧れますね〜!

とはいえ、この異なるベクトルの強み同士は葛藤も起きやすいので、場の意見が対立したり硬直したときには、タイミングと伝え方を工夫して、対話できる場を整えることに注力してみましょう。自分ひとりでなんとかしようとしないことも大切ですね。おつかれさまです。

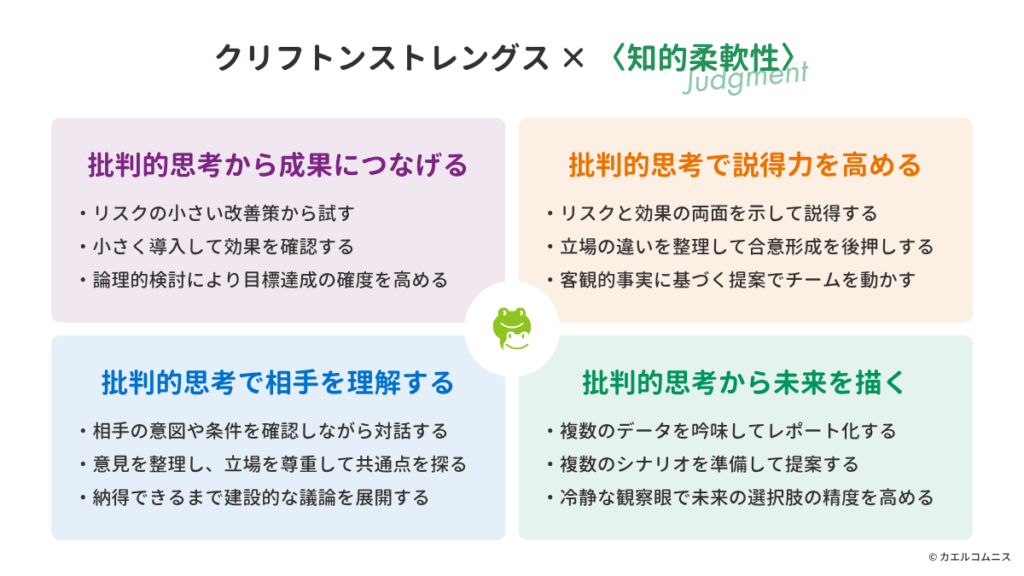

クリフトンストレングスと掛け合わせてみる

資質とかけ合わせる際、VIA の強みで自分らしいあり方のキーワードを定めておくと行動しやすくなります。〈知的柔軟性〉のキーワードはそのまま「考え方の柔軟性」でもいいのですが、別名である「批判的思考(クリティカル・シンキング)」もアリ。

「批判」というと否定的に聞こえる響きがありますが、本来は「多面的に考え、証拠を吟味し、公平に判断する姿勢」を指します。新しい情報に出会ったときも、頭ごなしに受け入れるのではなく、一度立ち止まって考え直す。その柔軟さこそが〈知的柔軟性〉のあり方です。これをクリフトンストレングスの領域(ドメイン)と掛け合わせると、以下のようになります。

実行力 × 〈知的柔軟性〉→ 批判的思考から成果につなげる

実行力は「計画を進め、成果を出す力」です。〈知的柔軟性〉と結びつくと、多面的な検討を踏まえたうえで、最も現実的で効果的な行動を選んで実行します。

たとえば、複数の改善策を比較してリスクの小さい方法から試したり、提案の是非を検討し、実現可能性の高い部分を小さく導入して効果を確かめるなど。論理の破綻や矛盾が生じにくくなるため、目標達成の確度が高まります。

影響力 × 〈知的柔軟性〉→ 批判的思考で説得力を高める

影響力は「人を巻き込み、動かす力」です。〈知的柔軟性〉と合わさると多様な視点をふまえて主張するため、発言や提案に説得力が増し、強力な意思決定を行います。

たとえば、顧客に対して「導入にはリスクもありますが、その一方でこの効果が見込め、リスクはこのように対処できます」と説明したり、経営層と現場の双方の視点を整理して提案にまとめ、共通の目的に向かって合意形成を後押ししたり。客観的事実に基づく提案によって、組織を動かすエンジンとなります。

人間関係構築力 × 〈知的柔軟性〉→ 批判的思考で相手を理解する

人間関係構築力は「信頼を築き、協力を育む力」です。〈知的柔軟性〉と組み合わせると、相手の意見を一面的に判断せず、背景や意図を理解しようとする姿勢が信頼を深めていきます。“憧れは理解から最も遠い感情だよ”と藍染もいうてましたね。

たとえば、相手の発言を冷静に受け止め、意図や条件を確認しながら対話を続けたり、対立する意見を整理し、それぞれの立場を尊重したうえで共通点を探ったりなど。ベストな答えに到達できるまでの柔軟性をもって、関係を壊さず建設的な議論を展開します。

戦略的思考力 × 〈知的柔軟性〉→ 批判的思考から未来を描く

戦略的思考力は「可能性を広げ、方向性を描く力」です。〈知的柔軟性〉と重なると、多様な視点を統合して、より現実味のある未来のシナリオを描いていきます。論理的に説明するのも得意な組み合わせですね。

たとえば、複数のデータから不要なデータを削ぎ落として吟味し、最も妥当な戦略をレポートにまとめて提示したり、課題に対する新しい施策のリスクを洗い出して複数のシナリオを準備したり。情報過多の現代社会では、冷静な観察眼が未来の選択肢の精度を高めます。確実、とは言い切らないのがこの強みの頼れるところ。

〈知的柔軟性(Judgment)〉が1位の方へ

〈知的柔軟性〉という強みは「偏見に対抗する是正的なチカラ」として機能する、ある意味、究極の精神力の強さでもあるんですよね。ニンゲンって、感情や先入観、衝動や社会的圧力に流されやすいですから。「自分の考えが正しいとは限らない」という姿勢だからこそ、「相手や世間の考えも正しいとは限らない」と捉えられるのでしょう。

VIA の面白いところは、これが倫理的な強みであるということです。つまり、〈知的柔軟性〉の本質的な価値は、単に「正しい答えを見つける」ことではなく「思考と感情に道徳的なバランスをもたらし、全員が納得できる倫理的な未来へ誘える」ことと言えるでしょう。道徳と倫理の違いは、個人的か社会的かの違いだと認識しています。

私はそれほど倫理観のないニンゲンだと認識していましたが、VIA を学ぶ過程で「本当に頭の良い人は、頭以上に心を尊重する」ということを実感し、それが倫理観であるのだろうなあと思うようになりました。

ですから、〈知的柔軟性〉は一見とてもロジカルな強みですが、善用すれば調和をもたらす徳性なんですよね。〈知的柔軟性〉を「自分らしい」と感じるのであれば、メタ認識によってバランスを取りながら行動することそのものが、大きな価値をもたらすと言えるでしょう。

カエルコムニスでは〈知的柔軟性〉を始めとした VIA もベースにコーチングできます。他の強みやクリフトンストレングスを掛け合わせたバランスについて、一緒に深めてみませんか。だいじなのは、その先にある行動だからこそ。

\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /