はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。

「ストレングスファインダー(クリフトンストレングス)を受け直したら結果がだいぶ変わっていた、どうやって考えたらいいんだろう?」と思った方、少なくないですよね。今回は、そんな方に向けた記事です。

公式では、「資質はそんなに変わらないから、受け直す必要もない」と言われていますが、実は私も受け直しています。最近になって「この資質、下位にあったの!?」とビックリしたので、Gallup 認定ストレングスコーチの立場から、受け直しの意味とその結果の捉え方についてまとめました。

大前提:Gallup は受け直しを推奨していません

クリフトンストレングスのアクセスコードの購入画面のQ&Aに、明記されています。

Q. Can I retake the CliftonStrengths assessment? Will taking it more than once affect my results?

(CliftonStrengths アセスメントを再度受験できますか?複数回受験すると結果に影響しますか?)

Gallup does not recommend taking the CliftonStrengths assessment more than once.

(Gallup は、CliftonStrengths 評価を複数回受けることを推奨していません。)Our research confirms that your first completion of the assessment yields the purest, most valid and most revealing information. The assessment measures the presence of talents by presenting you with a pair of statements, then asking you to make a top-of-mind choice between the two. There is a 20-second time limit for each statement pair so you don’t overthink your responses, thus ensuring the accuracy of the assessment.

(弊社の調査により、評価を初めて完了すると、最も純粋で、最も有効で、最も明らかにされる情報が得られることが確認されています。この評価では、一対のステートメントを提示し、その中から最も重要と思われるものを選択するよう求めることで、才能の有無を測定します。各ステートメントのペアには 20 秒の制限時間があるため、回答を考えすぎることなく、評価の正確性を確保できます。)

Gallup scientists have been studying strengths for more than 40 years, and they find that people’s talents do not change significantly throughout their adult lives. Retaking the CliftonStrengths assessment might reveal a different order for some of your themes, but typically, any changes would reflect a minor rearrangement of your themes — not a major shift in your talents.

(ギャラップ社の科学者は 40 年以上にわたって強みを研究してきましたが、成人してからも人の才能は大きくは変わらないということがわかっています。CliftonStrengths 評価を再度受けると、一部のテーマの順序が変わることがありますが、通常、変化はテーマの小さな再配置を反映したもので、才能の大きな変化ではありません。)

このとおり、「初回の結果が最も純粋で有意義」であるとして、不要な受け直しは推奨していません。「一部のテーマの順序が変わることがありますが、通常、変化はテーマの小さな再配置を反映したもので、才能の大きな変化ではありません」に尽きます。

また「Should I Retake CliftonStrengths?(クリフトンストレングスを再受験すべきでしょうか?)」という記事でも、再診断について言及されています。

それでも再受験に意味がある場合

Gallup の上記の記事によれば、ほとんどの人にとって再受験は不要ですが、以下のような状況では「より正確でクリアな自己の才能を反映できる」として、再受験を検討する価値があるとされています。

- 10年以上が経過している場合

特に学生時代に受験した後、成熟や経験を経て自己理解が深まった現在で受け直すと、新たな視点から自身の強みを確認できる可能性があります。 - 初回が理想的な環境で行われなかった場合

集中できなかった、急いで受験した、真剣さに欠けたなどの状況であれば、結果が本来の才能を反映していない可能性があるため、受け直すことでより信頼できる結果が得られます。 - 重大なライフイベントを経験した後

トラウマや人生の転機などがあった場合、自己認識や社会との関わり方が変化していることがあります。その変化を反映した結果を得たいなら、再受験は意義があるとされています。 - 自然に思考しにくい言語で受験した場合

言語による理解度の違いが結果に影響することがあるため、最も自然に思考できる言語で再受験することで、より正確な強みが現れやすくなります。日本人でも、英語に長けているなら英語のほうがわかりやすいという方もいます。

Gallup は「受け直すことで “新しい強み” を得ようとするのではなく、より明確で正確な自己認識を得るために再受験すべきだ」と明示しています。

つまり「適切に診断できているならTOP5はほとんど変わらないんだから、まず上位の才能に注力せよ」という話ですね。細かいことを気にしてもしょうがないんだから、まず強みに基づいた行動をせえと。

ですので、ここからはコスギ自身の見解が大いに含まれることをご承知おきください。コスギの見解=Gallupの公式見解ではありません。

なぜ、ストレングスファインダーの結果は変わることがあるのか?

そもそも、まったく同じになることはありえません。なるべくバイアスの入らないようにつくられていますが、知ってしまったら、知らなかった状態には戻れません。つまり、受け直すたびに多少変わるのは当たり前です。だからこそ、Gallup はオリジナルの結果に基づいた行動を推奨しているんですよね。

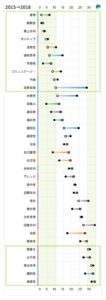

「いや、そうはいっても、この資質がめっちゃ順位変わってるし」という方もいます。私も、2015年には29位だった〈成長促進〉が、2018年には10位になっていたことを、最近知りました。一体、3年間で何があったのかと思います。知ってしまったら戻れない……!

ストレングスファインダーから得られる結果(才能)は「日常的で無意識な思考・感情・行動の(生産的な)パターン」です。公式では生来のものと言われていますが、発達心理学の側面から考えてみれば後天的なものもあると、個人的には思います。つまり、「無意識に習慣にまで昇華されたもの」なら、結果に出てきても不思議ではありません。

以下のようなケースがありえます。

- 結婚や出産、進学や就職・転職などの新しい環境になったことで、価値観そのものが変わった

- 部下からリーダーなどへと職位が変化し、責任範囲とやるべきことが変わった

- 診断時のコンディションの違い

ただし、環境の変化が必ず資質の順位を変えるとは限らないことに注意が必要です。たとえば、責任を負うような立場になれば誰でも〈責任感〉が上がるかといえば、そんなことはありません。むしろ、周囲から直接的に〈責任感〉の資質が持つ特徴を当たり前のように求められ、苦しみ続けることで、適応障害になってしまうおそれもあるのです。

コンディションの違いに関する影響を Gallup では明言されていませんが、少なくとも2回目以降にバイアスが入りやすいことは否定できません。「他者から見られたい自分の資質」を上位に出すことくらい、できてしまいますからね。

ストレングスファインダーは採用に使うものではありませんが、この資質を積極採用したいなどの噂を真に受け、その資質が上位に出るまで何度も受け直すという方は、実在するらしいです……

結果を見て評価するだけでは、レッテル貼りや占いになってしまいます。だからこそ、自分の才能として“育てる”ことが大切なのです。極論、自分のパフォーマンスを苦労なく最大限に出せるようになるんだったら、順位なんてどうでもいいんですよ。

ストレングスファインダーは、その足がかりでしかありません。「何ができるのか」ではなく「どうすればできるのか」を考えるためのツールですから。

受け直して順位が変化した資質に納得したい

「理屈はわかる。公式の言っていることもわかる。けれど、どうしても変化が気になる!!」という方もいますよね。私もその一人です。ストレングスファインダーが好きな人ほど、同じように感じるのではないでしょうか。

ここからは、自分の才能を迷いなく育てるために、変化を納得するためのプロセスの一例をご紹介します。

過去と現在を比較し、どんな出来事があったかを書き出す

ストレングスファインダーを受け直して順位が変わったら、まずはシンプルに「この期間に何があったのか」「考え方や習慣で変わったことは何か」を書き出してみましょう。たとえば、

- 昇進してチームをまとめる立場になった

- 家族が増えて家庭の優先度が高まった

- 生命の危険を感じて転職した

- 大きなプロジェクトを任されて遅くまで取り組んだ

- 新しい人間関係に恵まれて価値観が変わった

これらを列挙するだけでも、「あ、そういえばあの頃から人への接し方が変わったな」などに気づくことがあるかもしれません。とはいえ、これだけでは判断できないので、資質を具体的に見ていきましょう。

30位以下→10位以上に上がった資質に注目してみる

一見すると、「なぜこの資質がこんなに上がったのだろう?」と疑問に思うかもしれませんが、その資質が浮上した背景には「元々持っていた理想とする姿」や「本当は大事にしたい価値観」が含まれていることが多いです。

たとえば〈最上志向〉が下位から上位に上がった場合、「社会人になってから今まで本当に色々あったけど、自分の人生だし、せっかくなら自分の “好き” を大切にしていきたい!!!」と、自分本位の価値観を取り戻すような方も、ごくまれにいらっしゃいます。セルフィッシュですねー

10位以上→30位以下に下がった資質に注目してみる

もともと、自分に必要としていなかったため、下位の資質はさほど変わらないと言われています。ですから、20位程度の変化があるような資質は(あまりにも嫌いすぎて操作するなどしなければ)めったにありません。もし本当にあるとするなら、「これまで一生懸命、自分を支えてくれた資質」である可能性が高いです。もう、使わなくても良くなったんですよね。

たとえば、「これまで自分ひとりでなんとかやってきたけれど、他の人に任せたほうがうまくいくことを痛感した」といった挫折に近い経験をすると、人間関係構築力の資質が上がって、戦略的思考力と影響力資質の一部が下がることはありえます。他者を信じることができるようになった変化が見られるかもしれません。

ただし、人はそんなに簡単に変わらないので、資質がいくつも30位以上で変化していたら、きっと周囲からは人が変わったように見えるくらいですよ。

もともと10位以内にあったのなら、使いたいときに使える

上位資質は、自分が無意識で日常的なパターン=自分にとっては当たり前すぎることですから、むしろ中位資質のほうが環境変化の影響を受けやすいと考えられます。つまり、11〜29位以内は変わるのが当然と思うくらいでちょうどいい。

ですが、元々上位にあった資質は、多少順位が下がっても、同じような状況になったら使えます。上位資質はもったいない使い方(≒短所)にもなりやすいですが、中位になったからこそ、必要な場面で活かしやすいといえるでしょう。

たとえば、学生時代まで自転車に乗っていた人なら、大人になって車を使うようになっても、自転車に乗ろうと思えば乗れるのと同じです。とはいえ、「乗れはするけれども疲れるし、さすがに学生時代の距離は走れないなあ……車のほうがいいな」となります。

必要に応じて自転車を選べる、けれど、維持費などがかかっても車を選んでいる。これと同じようなことが起きています。

改めて、TOP5に感謝しよう

改めてTOP5を見てみると、ほとんどが10位以内で変動しているのではないでしょうか。その程度の変動なら、ただの誤差です。順位変動そのものに大きな意味はありません。

とはいえ、やはりTOP5は別格です。1位でも5位でも、TOP5は同列で強いと思っておいたほうが良いのは確かです。それは、これからの未来を共に生きていこうと浮かび上がってきた価値観でもあり、数年間で培ってきた自分でもあります。

結果を認めることは、自分を認めることにつながります。それだけ無意識に、当たり前のように使ってきた才能ですから、気づいて意識的に使うことで、もっともっと伸ばせるんです。

とはいえ、時折「この資質に苦しめられているから認めたくない!!」と思う方もいらっしゃいます。その思いの裏には強い願いがあります。個人向けのストレングスコーチングは、そういった思いにもフォーカスして次のアクションにつなげるものですので、一緒に紐解いてみませんか?

ストレングスファインダーはあくまで「どうするか」にフォーカスしています。「どうありたいか」の観点は、VIA(Values in Action)のような価値観・美徳に焦点を当てた診断を組み合わせると、よりクリアになります。以下で解説していますので、合わせて確認してみてください。

なお、複数の結果をひとつのアカウントで確認できるようになったので、何度もログインし直すのが面倒という方はこちらもどうぞ。

ストレングスコーチとして、資質の順位を考えてみる(コスギの例)

ここからは、具体例をもとにしていきましょう。

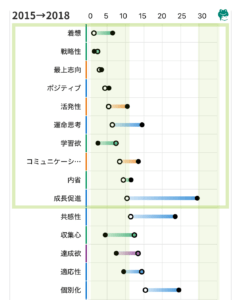

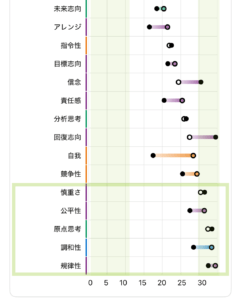

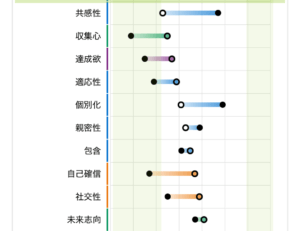

右は、○が2018年(現在)で、●が2015年の、コスギの結果です。

2015年に初めて受けたときは書籍で、TOP5がわかる程度でした。ストレングスファインダーのことをさほどよく知らない時代です。当然のように「あるある」で終わっていました。

2018年に受け直した理由は「ストレングスコーチの資格を取るために、34資質が必要だったから」です。当時、アップグレードのことは知っていましたが「3年くらい経ってるし、どうせならもう一回受け直してみるか」と思ったんですよね。

そして現在に至るまで、2回目の結果を使っています。最近、1回目の結果を(ある意味魔が差して)アップグレードしたので、この記事を書くに至りました。

2015年〜2018年の間には、何があったのか

私は2013年にフリーのウェブコンサルタントとして独立しており、2015年は3年目の頃。記憶はおぼろげですが、確かこの頃、事業用銀行の貯金額が300円くらいになっていたような。さすがにこのままじゃまずいなと思って、ストレングスファインダーに手を伸ばしたのかもしれません。

「〈戦略性〉が1位だから、ウェブコンサルタントの道は間違っていない」「単価を上げても、私ならきっとなんとかしそう」と思ったような思わなかったような。肯定して背中を押してほしかっただけで、そもそも当時、「活かす」という感覚そのものがわからなかったんですよね。

結果的に、単価を上げて “なんとかなった” のですが、今でも、お金に関しては焦りを自覚できず「まあ、なんとかするしかないよね」という感覚でやっています。

そうやってウェブコンサルティングを続けながら、私が同じようなことを伝えても、成果の出るチームと出ないチームがあることに気づき、それがチーム内のコミュニケーションの質の違いであることに興味を持ちました。元々、心理学には興味があったので、交流分析(TA)を学び始めたのが2017年の頃。

実はそれなりにサバイバル人生だったことを認められたのは、交流分析の学びのおかげでした。自己開示しても、存在を全肯定されて認められることへの喜び。大人になって心の底から号泣しまくったのは、夫と結婚したとき以来だと思います。子どもたちへの関わり方も、この頃から少しずつ変わっています。

そんな勢いのまま交流分析士1級まで取得したのが2019年の4月、そして5月は Gallup のストレングスコーチになるための講座に参加。明らかに、人の成長や可能性に興味を持つようになっています。これは、自分の半生を(ある程度)認めることができ、人はどんなことがあっても成長して前に進めるんだと実感できたためでしょう。

〈成長促進〉が29位→10位に

私の場合、上位資質はほとんど変わっていませんが、〈成長促進〉だけは29位から10位に上がりました。それに伴うかのように、〈運命思考〉や〈共感性〉も上がっています。

教員養成大学を卒業して小中高の教員免許を取得したにもかかわらず、子どもが嫌いで教員にはならなかった代わりに、趣味で独学したインターネットの世界に進んだ大学時代を振り返ってみると、元々〈成長促進〉は低かったのかもしれません。ただ、教えることは好きでした。それは〈学習欲〉だったんでしょう。

2018年の頃は上述のとおり、交流分析士を学んだことで自己受容できたことが大きく関わっていると思います。以前は苦手だった子どもも、むしろ興味を持つようになるほど変わりましたし。自分を介して他者に対する価値観が変わったことで、人間関係構築力資質の順位が跳ね上がったんでしょうね。それでも、5位には届かないんですけども。

下位資質はほとんど変わらず

2015年の最下位は〈回復志向〉でしたが、2018年は〈規律性〉に変化……したものの、大して変わっていませんね。もともと高いものではないので、このあたりの変化は誤差でしょう。

「中位にあった〈自我〉が下がった!これはなんだろう?」と、考えたくもなりますが、先述のとおり中位は変化するものなので、ただの誤差です。意味を見出すのは勝手ですが、そこには何もありません。

〈自己確信〉が8位→18位に

影響力資質はエネルギーが大きいので、10位以内でも強く出ることが多いです。2015年の頃は、〈自己確信〉が8位にあったことは驚きでした。

「自分で決めたことはやるし、なんとかなるし、なんとかする」という傾向は昔からあり、それは〈着想〉×〈戦略性〉×〈ポジティブ〉×〈活発性〉由来のものだと思っていたし、実際その可能性も大きいのですが……改めて考えてみると、上位資質の掛け算が同じパターンで何度も発揮されるのは、意外と、資質ひとつで担えていたのかもしれません。

預金通帳の数字を見ても、根拠のない自信……というか、不安になるような要素ではなかったんですよね。ただこのときは当たり前のように「恥をさらして生きていてもしょうがない、うまくいかなかったら潔くこの世を去ろう」としていたので、私の〈自己確信〉は死ぬ選択を自分で握っていて、今は生きることに向き合えているのかなとも思います。

元々よくわからない資質でもあるので、18位になったのなら意識する必要もないかなと思っていますが、時々〈活発性〉だけでは説明がつかないくらいに思い切った行動をするので、やはりオリジナルは大きいのでしょう。

資質に基づいた行動が強みになる

ストレングスファインダーの結果は「強み(常に完璧に近い成果を出す能力)」ではなく、「才能(生来の考え方、感覚、行動)」でしかありません。資質に優劣はありませんが、才能の成熟度は人によって違います。

才能 x 投資 = 強み

才能 x 投資 = 強みの公式は、シンプルな形でありながら深い概念を捉えています。

ベストセラー『ストレングス・ファインダー2.0』で紹介されたとおり、この計算はドン・クリフトンが打ち立て、同じくベストセラーとなった『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』で紹介された概念に基づくものです。

才能とは、「自然に繰り返される思考、感情または行動のパターンである」とクリフトンは書いています。才能とは、人が生産的に適用できる、先天的で自然な能力をいいます。

才能を強みとするには、才能への投資、才能に基づく訓練、才能への知識とスキルの付加が必要となります。

私(コスギ)のTOP5は、TOP10の中で変動していただけですし、下位資質もほとんど変わらずだったので、変動したように見えて、実は大して変わっていなかったという結論です。ある程度環境要因はあったものの、基本は生来のものだったんだろうと思います。

そして何より、今の結果が大好きです。つまり、今の自分が大好きです。ストレングスコーチの資格を取得してからずっと、自分の上位資質を磨き続けています。いつの間にか、選択に迷うことはなくなりました。何かあっても、上位資質の暴走と、その裏にある強い思いに気づけるようになったため、挽回も速いです。

具体的な話は(少し古いですが)記事にまとめてあるので、興味のある方はどうぞ。

元TOP5を活かすなら?

これはどちらかというと「あ、今使えてるわ」と自覚しやすいのではないかと思います。そして、「このままもっと使ってみよう」とやってみると、過去の感覚を思い出せるのではないでしょうか。久しぶりに自転車に乗っても、スイスイ進めるように。

私は〈収集心〉が4位→12位になりましたが、調査をするときにはヒュッと上がってきているようで、「一次情報がほしい」「幅広い視野の情報がほしい」という思いが強くなります。これを活かせるのが、AI。特に、Deep Research です。ChatGPT、Genspark、Felo あたりを使っていますが、自分の価値観以外の情報も得られることが一番助かっています。調べたいときに調べられるのは、本当にありがたいですね。

ビジネス系の翻訳本の読み方も変わりました。まず本の内容をAIに尋ね、業務にどう活かせるかを確認します。その内容を具体的に活かせる道筋が見えたら買うことが多くなりました。まだ、興味を持った新しい本は買っちゃいますが……前より手放すことに抵抗はないですね。

こんなふうに「今までどんなときに使ってたっけ?」と思い出してみると、意外と使いやすいかもしれませんよ。

どうやって強みにすれば良い?

「〈最上志向〉は私の才能!もっと活かしたい!!強みとして活かしたい!!!」となったとき、「……活かすって、具体的にどうすれば?」と、止まってしまうことがよくあります。

これは「どんなことに活かしたいのか」に尽きます。上位資質の結果は一旦横においておき、強みを発揮できたらどんなことが期待できるのかを考えてみてください。これはストレングスコーチングでもよく扱うテーマです。

資質からできることを考えてしまうと、可能性を狭めます。ですが、未来から考えると、可能性が広がります。まずは「少なくとも納得できている上位資質で、来月をどんなふうに過ごしたいか」から始めても十分。そんな、人生のことなんてすぐわかりゃしませんて。

具体的な方法は以下にまとめていますので、ご参照ください。

もしお一人で深めることが難しければ、ストレングスコーチングを受けてみてください。どんなお話でも、守秘義務に基づいてお伺いいたします。可能性をアンロックしていきましょ(/・ω・)/

\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /