はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。

今回は VIA 性格診断で「知恵(Wisdom)」のカテゴリーに属する徳性、〈向学心(Love of Learning:ラブ・オブ・ラーニング)〉の解説です。英名を直訳すると「学ぶことへの愛」……誤解を恐れずいうのなら、「学びオタク」です。オタ活バンザイ!

〈向学心〉のモチーフは、知識が凝縮されている「本」。もっと知りたい!と興味を持ったことをどんどん深めていく姿勢を表しているようです。本は後世にも伝えられるものですから、長期的な学びを示す側面もありますね。

〈向学心(Love of Learning)〉とは

VIA 性格診断で「知恵(Wisdom)」のカテゴリーに属し、「学ぶこと自体に価値を感じ、成長のプロセスを楽しみたい」という性格的な強み(徳性)です。得られる知識やスキル以上に、「理解が深まる瞬間」や「わからなかったことがわかるようになるプロセス」に意義を見いだします。

Love of Learning を直訳すると「学びへの愛」。学ぶために生き、生きるために学ぶというあり方が、この強みを表しています。失敗も経験も自らの学びに転換していくので、成長が止まりません。

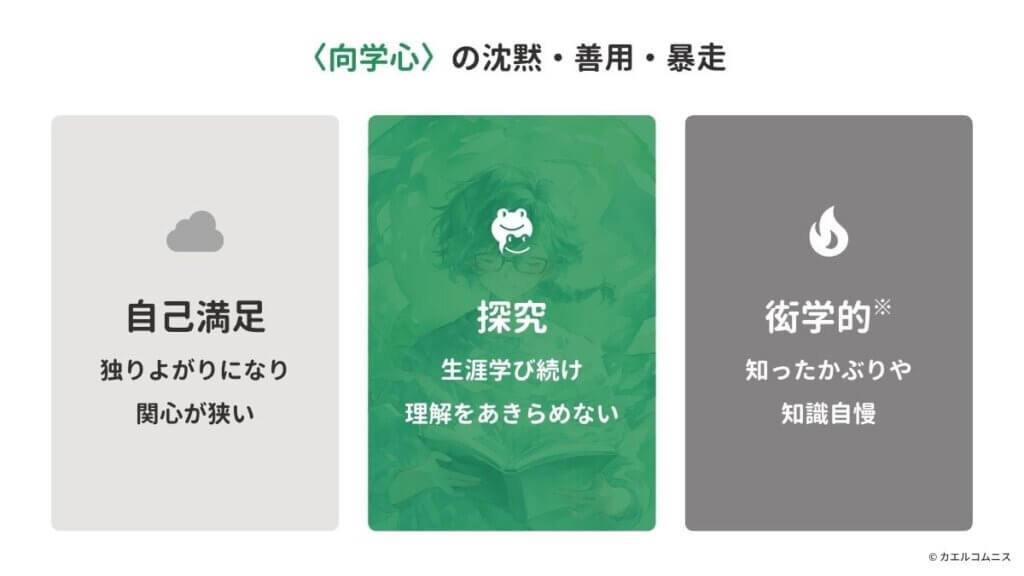

〈向学心(Love of Learning)〉の長所と短所

長所は「最適に使用できているとき(Optimal-Use/Golden mean=黄金律)」で、性格的な強みをバランスよく適切に発揮できている状態です。先述のように、〈向学心〉を発揮することで学びが成長をもたらします。“学習する組織” をつくる中心人物になるほどです。

※カエルコムニスでは、これを「善用(最善に活用できること)」と表現しています。

しかし「使いすぎ(過剰利用:Overuse)」ると短所になり、「使わなすぎ(利用不足:Underuse)」ると自信喪失につながります。これをまとめると、以下のようになります。

※カエルコムニスでは、この状態を「暴走」/「沈黙」と表現しています。

- 衒学的(げんがくてき):本質的な理解を伴わないまま、学問・知識のあることを自慢しひけらかすこと。

例:「得意げに話しているけれど、何をしたいのかわからなくて、あまりにも衒学的だ」 - 馴染みのない言葉なので補足しておきます。「ここはコンセンサスをとるため、アズイズトゥービーで進めましょう。オブジェクションは?」みたいな発言に対する印象がコレです。何言ってるかわからないですよね。「衒学的」という言葉を使うことが衒学的であるという感想になるほど、こんなにしっくりくる単語があるんですよ。

〈向学心〉を善用すると長所になる

自分が〈向学心〉を善用しているとき=「さらなる理解を深めようとしているとき」を振り返ってみましょう。強みの順位は行動の頻度と価値観の強さに比例し、順位が下にある場合は「たまにある」くらいでゼロではありません。

個人やチームにかかわらず、こんなことをしているなら〈向学心〉を善用していると言えます。

- 学んだことを共有し、ディスカッションしながら理解を深めている

- 先輩からアドバイスされた内容を、具体的に実践して確かめている

- 読んだ本や記事、勉強した資格やスキルアップの要点を整理して共有している

- 難しいテーマにも関心を持って粘り強く取り組んでいる

- 学習コミュニティや勉強会に参加して交流を広げている

- 学びの成果を振り返り、次のステップにつなげている …… など

こういったシーンを思い出せたら、いつ・どこで・誰と・何をしていたのかを具体的に挙げてみましょう。〈向学心〉を長所として使いやすいトリガーやパターンが見えてきます。

私の〈向学心〉は、15位→7位→10位と移ろいやすく、ずっと5位以内の〈好奇心〉と比べると、深さよりも広さを求める傾向が強いのだという認識はあります。ただ、クリフトンストレングスやコーチング、そして VIA について深めたいと思うことはよく起こりますし、この記事もその一端です。とはいえ、集中力をもって書き上げられるかというとそこまでではないのが中位たる所以だなと、これを書いていて思います。

〈向学心〉が暴走すると短所になる

「使いすぎ(暴走)」はクリフトンストレングスでも “上位資質が野生化してコントロールを失って暴走してしまう状態” としてわかりやすいと思います。冷静でないため、使いすぎてしまう「乱用」と、使うべきでないところで使ってしまう「誤用」の2つのパターンが起こりやすくなります。

乱用:強みを目的以上に、過度に発揮してしまう例

- 学ぶことに夢中で、行動や成果が伴わない

- 目の前の課題よりも新しい知識に気を取られる

- 専門性を追い求めすぎて視野が狭くなる

誤用:強みが効果的でない場面で使ってしまう例

- 相手が求めていない場面で知識を語りすぎる

- 結果が求められるのに、プロセスにこだわりすぎる

- 判断や行動よりも調べることを優先し、機会を逃す

学びも成長も、素晴らしいことです。ですが、人それぞれにタイミングがあります。ネガティブな反応に対して「良かれと思って」と正当化するのは、望まない相手に学びや成長を押しつけているときです。暴走しているときは、バランスが崩れている、と「学び」ましょう。善用は、イイカンジにバランスを取って使うことですから。

〈向学心〉を沈黙させずに活かすには

「使わなすぎ(沈黙)」というのは、〈向学心〉の価値観を高く持っているにも関わらず、行動できていない状態です。たとえば、興味のある分野にも関わらず、本を読みたいのに忙しすぎて読めないような状況が続き、「今さら学んでも意味がないし……」と感じてしまうような場合。

〈向学心〉を使う基本は、好きなものについて知ること。学び続けることが〈向上心〉らしさなので、自分が興味関心を持っている(=好きな)分野について新しい知識を得ることでイキイキしてきます。もし〈向学心〉の強みを高めたければ、「アレずっと気になってたんだよね」「なんだかんだ言ってもコレが好きだなあ」と気づくところから始めてくださいね。〈好奇心〉とは少し異なり、情報を得るだけでもある程度満たされます。

ふだんの生活でも、学びの芽はたくさんあるんですよ。推しについて情報交換できる仲間ができると最高ですよね。

- 気になったことを検索して、わかったことをSNSに投稿する

- 読んだ本や記事について考えたことを記し、情報を調べて照らし合わせる

- 知りたいことのネタ帳をつくってみる

- 観た映画やニュースについて「自分はどう理解したか」を語り合ってみる

- 会議や授業で「質問したい項目」を意図的につくってみる

もし近くに理解を深められる相手がいなければ、ChatGPT などに「理解を深めるための話し相手になってほしい」「その際、公式の情報を逐一検索して根拠に基づいて発言してほしい」と依頼して語り合ってみることもできます。VIA は「Values in Action」、実際に行動してから、また考えましょ。

〈向学心(Love of Learning)〉と似ている強みの違いと掛け合わせ

よく間違われる〈好奇心〉は該当記事を読んでいただくとして、それ以外の強みで対比してみました。〈愛情〉は全然違うだろとツッコみたくなるかもしれませんが、Love つながりで。

〈向学心〉×〈創造性(Creativity)〉

〈向学心〉は、知識を広げ深めることそのものに喜びを感じ、学び続けるあり方で、〈創造性〉は、既存の知識や経験を新しい形に組み合わせ、独自の解決や表現を生み出すあり方です。

どちらも知的活動の強みですが、〈向学心〉は「吸収と探究」を重視し、〈創造性〉は「応用と発想」を重視します。組み合わせると〈向学心〉で得た豊かな知識や多様な視点が、〈創造性〉にインスピレーションを与えるため、特定の方向に向かって創意工夫なされていくのが容易に想像できますね。学び方も変わっていくのでは。

〈向学心〉は広げるよりも深める強みなので視野も狭くなりかねませんが、〈創造性〉によって広さを補ってくれるので、相乗効果としてはたらきそうです。

〈向学心〉×〈愛情(Love)〉

〈愛情〉は、人との関係を大切にし、親密なつながりから喜びを得る強みです。相手の存在そのものを大事にし、深い絆を築くことで安心感や信頼を育みます。クリフトンストレングスでいうと〈親密性〉×〈共感性〉に似ているかもしれません。字の示すとおり、完全に「大切な人に向けられる愛情」ですね。

一方で〈向学心〉は、「学ぶことに向けられる愛情」です。個人的には、食欲と同じくらいの貪欲さすら感じます。

これらを掛け合わせると、「学びを一人で楽しむ」から「共に学ぶことで関係を深める」へと広がります。例えば、家族や友人と一緒に新しい趣味や知識を学び、共通の話題や体験を通じて絆を強めるようなもの。学ぶためのコミュニティって結構ありますが、そこから気の合う同志を見つけることもあるかもしれません。

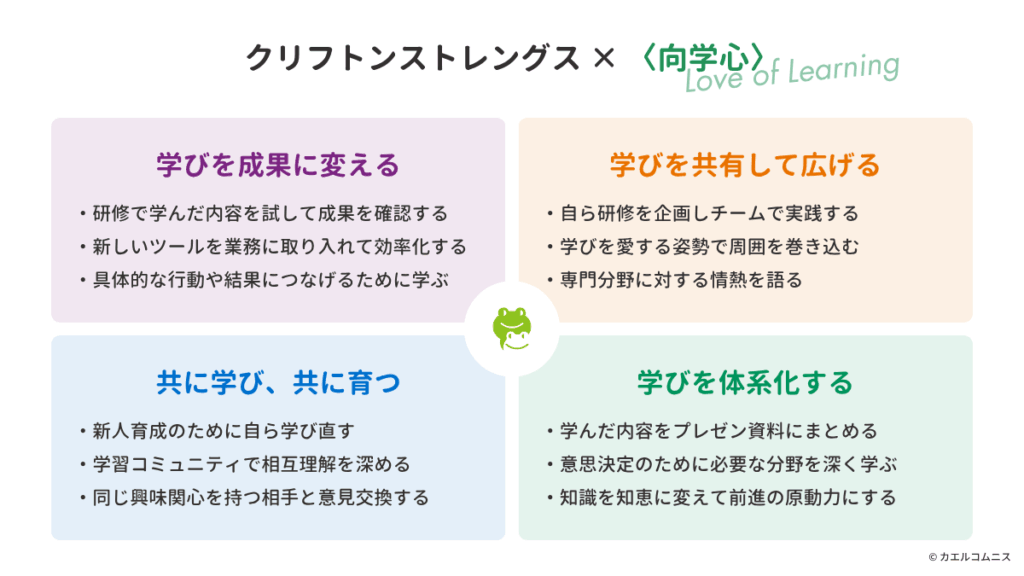

クリフトンストレングスと掛け合わせてみる

資質とかけ合わせる際、VIA の強みで自分らしいあり方のキーワードを定めておくと行動しやすくなります。〈向学心〉はそのまま「学ぶことを愛する」あり方がしっくりくるので、これをクリフトンストレングスの領域(ドメイン)との掛け合わせてみると、以下のようになります。

実行力 × 〈向学心〉→ 学びを成果に変える

実行力は「計画を進め、成果を出す力」です。〈向学心〉と結びつくと成果を出すために学ぶため、具体的な行動や結果につながります。学びが学びで終わらないというのは、結構大きいですよ。

たとえば、研修で学んだ業務改善の方法を小さく試して成果を確かめたり、新しいツールの使い方を学び、自分の業務に取り入れて効率化したり。アウトプットが増える分、インプットが減ることにモヤモヤすることもあるかもしれませんが、バランスよく使う(善用)のがコツですからね。

影響力 × 〈向学心〉→ 学びを共有して広げる

影響力は「人を巻き込み、動かす力」です。〈向学心〉と合わさると、学びを愛する姿勢で周囲を巻き込んでいきます。自ら研修を企画したり、チームで実践したりして、学びの文化をつくる人と言えそうです。

時々「この人は本当にこの分野が好きなのだなあ」と感じる方っているじゃないですか。質問すると、楽しそうに話すとか。冒頭で「学びオタク」と述べましたが、自分の研究を深めた著作がたくさんある方も該当しますね。

人間関係構築力 × 〈向学心〉→ 共に学び、共に育つ

人間関係構築力は「信頼を築き、協力を育む力」です。〈向学心〉と組み合わさると、学びを共にする体験が安心感や信頼を育てていきます。

たとえば、新人育成のために自ら学び直す方などですね。読書会に参加したり、学びのコミュニティに参加したりして、相互に理解を深める環境に身を置くことで豊かになります。他者と雑談することは苦手でも、同じ興味関心を共にする相手とのディスカションなら、いつまでも飽きないのではないでしょうか。

戦略的思考力 × 〈向学心〉→ 学びを体系化する

戦略的思考力は「可能性を広げ、方向性を描く力」です。〈向学心〉と結びつくと……というか、おそらくすでにその才能を〈向学心〉の強みとして体現しているのではないでしょうか。学びを愛する姿勢そのものが、生き方になっているのでしょう。

具体的な行動としては、学んだ内容を構造化してプレゼン資料にまとめたり、意思決定のためにその分野を学んだりといった傾向になります。知識が知恵となって、前進していくのでしょうね。

〈向学心(Love of Learning)〉が1位の方へ

〈向学心〉は、「知識を集める」より「理解を深める」ことに喜びを見いだします。「なるほど、こういうことか!」と学びが深まった瞬間に世界が広がるような感覚が、日々の原動力になっているのではないでしょうか。

VIA の公式サイトでは、「It has important motivational consequences because it helps people persist through challenges, setbacks and negative feedback.(この強みは、困難や挫折、否定的なフィードバックに直面しても、学び続けることを支える重要な動機づけの働きを持つ)」と述べられています。つまり、〈向学心〉さんが歩んできた学びの道こそが、強力なレジリエンスを支えているんですよね。

個人的には、〈向学心〉さんの哲学は、ソクラテスの言葉でいう「無知の知」なのではないかと思います。「自分はまだ知らない」という自覚から生まれる謙虚さ。だから、知らないことを馬鹿にせず、知らないからこそ知ろうとする姿勢。「自分はまだ知らずに判断しているだけかもしれない」と捉え直すことで、可能性を見いだせるのですよね。

とはいえ、誰しも苦手なことはありますし、〈向学心〉は広げるより深める徳性なので、根を張るようなイメージで世界をつくっていくのが良いのかな、とも思います。

どうにも暴走しがちだなと感じていたら、レポート(有償)を読んだり、クリフトンストレングスと合わせたコーチングを受けたりしてみてくださいね。

\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /