はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。

今回は VIA 性格診断で「知恵(Wisdom)」のカテゴリーに属する徳性、〈大局観(Perspective:パースペクティブ)〉の解説です。直訳すると「視点」ですが、経験に基づいた見通しや将来像を見つめるニュアンスも含むため「大局観」という和訳はしっくりきますね〜

〈大局観〉のモチーフは、地球。グローバルで俯瞰的な視野の広さを伝えるのに、これ以上ないほどわかりやすいメタファーです。

〈大局観(Perspective)〉とは

VIA 性格診断で「知恵(Wisdom)」のカテゴリーに属し、人生や状況に対する広い視点で賢明な判断や助言を行う、性格的な強み(徳性)です。知識を欲するよりも、経験や価値観、直感を統合して、「何が最も意味のある選択か」を見極める知恵に近いものです。

〈大局観〉が発揮されやすいのは、人が迷っている場面や、対立する意見を調整する必要があるときです。状況の背景や長期的影響を見通して、「今の選択が未来にどうつながるか」を示すことができます。そのため、組織や家庭、友人関係の中で「話を聞くと落ち着く人」「いつも的を射た助言をくれる人」として信頼を集めやすい傾向があります。

〈大局観(Perspective)〉の長所と短所

長所は「最適に使用できているとき(Optimal-Use/Golden mean=黄金律)」で、性格的な強みをバランスよく適切に発揮できている状態です。〈大局観〉を発揮すると、全体的な視点から最適な選択を提示できます。変化を価値にできる力ですね。

※カエルコムニスでは、これを「善用(最善に活用できること)」と表現しています。

しかし「使いすぎ(過剰利用:Overuse)」ると短所になり、「使わなすぎ(利用不足:Underuse)」ると自信喪失につながります。これをまとめると、以下のようになります。

※カエルコムニスでは、この状態を「暴走」/「沈黙」と表現しています。

〈大局観〉を善用すると長所になる

〈大局観〉を健全に善用しているとき、「いま何を選ぶか」を超えて、「なぜそれを選ぶのか」を考えられています。誰でもこのような観点を持つことはありますが、〈大局観〉が上位にあれば「それが当たり前」と思えるほどに日常的で、その人らしさをつくっているのですよね。

個人やチームにかかわらず、以下のような反応が起こっているなら〈大局観〉を善用していると言えます。経験に裏打ちされた落ち着きっぷりがすごい。

- 判断を下す前に「この決定の意味は何か」を想定できている

- 自分の意見を押しつけず、他者の立場を尊重して調整できている

- 長期的な利益や、関係の持続性を重視している

- 感情的な場面でも、視野の広い言葉を選べている

- 結果より過程の納得感を大切にしている ……など

〈大局観〉を善用しているとき、問題や事象をふまえながらも、その奥の意味や影響を眺めるメタ視点を使えているのではないでしょうか。物事を立体的に捉えるには、冷静でいることが大切なんですよね。

私が VIA を知った2016年頃には12位くらいにあった〈大局観〉は、徐々に順位を上げ、今では3位くらいに落ち着いています。これ、しっかりと継続コーチングを受け始め、〈戦略性〉の資質をハンドリングできるようになった時代に合致するんですよね……。だから、私にとっては、〈大局観〉を善用しているときは、〈戦略性〉も満たされているのだと思います。

〈大局観〉が暴走すると短所になる

〈大局観〉が暴走して制御を失うと、「乱用」して抽象的な議論に終始したり、「誤用」して求められない助言をしたりするようなパターンが起こりやすくなります。

乱用:強みを目的以上に、過度に発揮してしまう例

- 選択肢を検討し続け、結論を先送りにしてしまう

- 問題の本質を分析しすぎて、問題を広げてしまう

- 全体が見えないままだと進めず、優柔不断になってしまう

誤用:強みが効果的でない場面で使ってしまう例

- 自分の意見で相手の話を遮ってしまう

- 現実的な問題よりも、理想論を優先してしまう

- 聞き役のつもりが、いつの間にか話し役としてアドバイスしてしまう

〈大局観〉の暴走は、「自分は俯瞰できている」という自負に基づきます。これ自体は悪いことではありませんが、視界が悪くても進む方法はありますし、すべて見えているとは限りませんよね。

「バランスを取ってイイカンジに使う」のは、本来、〈大局観〉の十八番ですからね。他者からのフィードバックも得ながら、落ち着いて全体を見続けて善用しましょ。

〈大局観〉を沈黙させずに活かすには

〈大局観〉は「経験によって鍛えられた洞察の筋肉」みたいなものです。つまり「使わなすぎ(沈黙)」な状態は、何らかの条件で筋力が衰えているようなものですね。ある意味脳筋?

たとえば、短期利益を追うような現場では長期利益は理想論だと叩かれやすいですし、やるべきことをこなさなければならない状況では、思考が邪魔になることすらあります。そんな状況だからこそ、俯瞰的な視野が必要だと立ち上がる方もいますが、ほとんどの場合、忙殺されてしまいます。

〈大局観〉の筋肉を鍛え直すには、意味に仮説を立てる姿勢でいること。「ここに共通している価値はなんだろう」「この場はどんな意味を持っているのかな」と、自分なりの仮説を持つだけでも十分です。ここで正しさを求めようとすると暴走しやすくなるため、「今の自分はこう捉えているけれど、5年後は違うかもなあ」と思いを馳せましょう。

どんな経験からも鍛えられるのが〈大局観〉の強みですからね。軽やかにのっしり構えておきたいじゃないですか。

- 「5年後にどう見えるだろう?」と未来軸で問う → 長期的視点の習慣づくり

- 世代・職種・文化等、異なる立場の人の話を聴く → 視野と理解が拡大する

- 定期的に「なぜ自分はこれをしているのか」を書き出す → 意義と目的の再確認

- 助言を仮説にしてオープンクエスチョンにする → 相手の視野を得る

- 自然や芸術に触れる時間をとる → 思考だけでなく感性からの全体感を回復

- すぐに答えるのではなく、短い沈黙を置く → 落ち着きを取り戻す

VIA は「Values in Action」。価値を高めたければ行動するのがイチバン。

〈大局観(Perspective)〉と似ている強みの違いと掛け合わせ

知ると迷いやすい〈知的柔軟性(Judgment)〉と〈思慮深さ(Prudence)〉の違いを知っておくと深まります。

〈大局観〉×〈知的柔軟性(Judgment)〉

〈大局観〉が物事を森全体として捉え、物語性や人生を含めて俯瞰的な視点から助言する強みであるのに対し、〈知的柔軟性〉は、データ・事実・論理を重んじ、思い込み・バイアスを避けて中立的・合理的な結論を導く強みです。

どちらも時間軸を含めた全体を見ていますが、〈大局観〉は「意味や価値」、〈知的柔軟性〉は「事実や根拠」を重視する違いが明確ですね。

〈大局観〉がもたらす広い意味軸に、〈判断力〉の検証・比較力が加わると、「意味と根拠を両立した判断」ができるようになります。思考時間を確保して善用したいですね。

〈大局観〉×〈思慮深さ(Prudence)〉

そもそも、〈大局観〉は「知恵(Wisdom)」、〈思慮深さ〉は「節制(Temperance)」と、属しているカテゴリーが異なります。「知恵」のカテゴリーは思考のための価値観で、「節制」のカテゴリーは、行動のための価値観です。クリフトンストレングスでいえば、戦略的思考力と実行力の違いのよう。

〈思慮深さ〉は衝動的に行動することなく、アウトプットを調整し、リスクや後悔を避けるような選択を重視します。ある程度時間はかかっても、着実に安心して進みたい。「急がば回れ」の精神です。つまり、〈大局観〉は「何を大切に進むか」を示す強み、〈思慮深さ〉は「どう進めば安全か」を整える強みです。

この2つが掛け合わさると、〈大局観〉で描いた方向性を、〈思慮深さ〉で慎重に進めることで、リスクを抑えつつ前進できます。そのため、夢物語よりも現実的な目標に向けて、着実に進んでいく安定感があるのです。カッコよ!

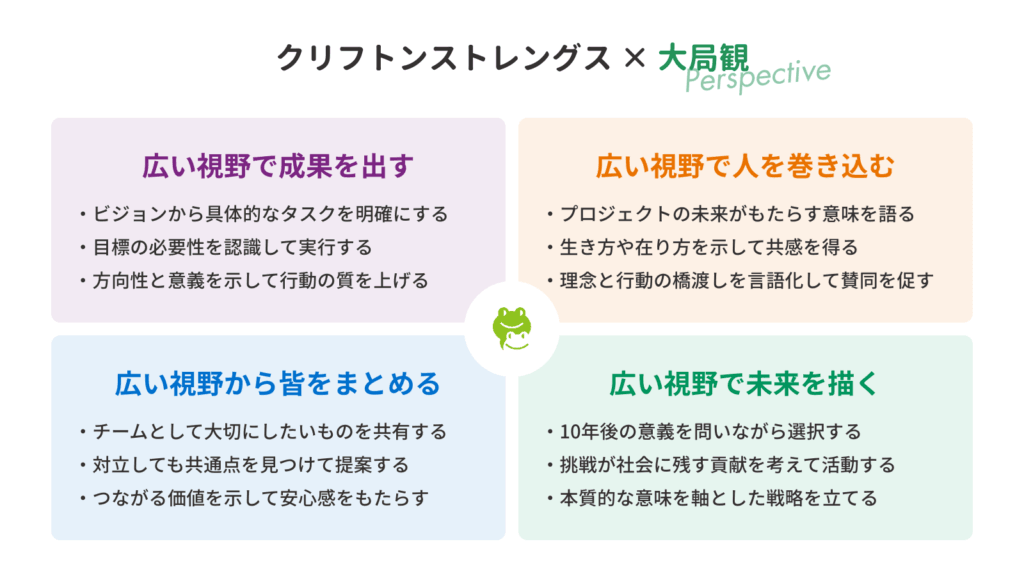

クリフトンストレングスと掛け合わせてみる

資質とかけ合わせる際、VIA の強みで自分らしいあり方のキーワードを定めておくと行動しやすくなります。たとえば〈大局観〉を「広い視野」「高い視座」「中長期戦略」のようにしてみるとわかりやすく、クリフトンストレングスの領域(ドメイン)との掛け合わせは以下のようになります。

実行力 × 〈大局観〉→ 広い視野で成果を出す

実行力は、目標に向かって成果を出す資質です。〈大局観〉と結びつくと、目標の背景にある目的や意味を重視します。これによって、単なるタスク管理ではなく、目的と価値を踏まえた実行になるため、チーム全体の動きにも一貫性が生まれます。

たとえば、ビジョンから逆算して今日の行動を設計したり、短期的な効率よりも長期的な成果に向けて邁進したり。方向性を共有すると、メンバーの迷いが減るんですよね。それを一番わかっているのではないでしょうか。日々の忙しさの中でも、「この仕事の先に何を残したいか」を意識し続けられるのが魅力です。

影響力 × 〈大局観〉→ 広い視野で人を巻き込む

影響力は人を巻き込み、動かす資質です。〈大局観〉と掛け合わせると、プロジェクトや活動の意味を語ることで、人の心を動かします。数値や実績よりも、「この挑戦が社会や人にどんな価値をもたらすか」を伝えられるのです。コレができる方は、なかなかいませんよね。

たとえば、チームミーティングで未来像を語ったり、突発的な危機に陥っても「これを乗り越えた経験がどんな学びになるか」を説得して鼓舞したり。理念と行動の橋渡しを言語化することで、周囲は自然と「一緒に進もう」と思えます。意味を語れるのは、強いですね。

人間関係構築力 × 〈大局観〉→ 広い視野からチームをまとめる

人間関係構築力は、関係性を築く資質です。〈大局観〉と結びつくと、個々の意見や価値観の違いを越えて、チームとしての共通軸を見出すことができます。「私たちは何を大切にしたいのか」という問いを共有することで、安心感と方向性を生み出せます。共に進むからチームになるのであって、見ているものが違うのはグループでしかないんですよね。

たとえば、対立した意見の中にも共通の価値を見つけたり、長期的な目標に注目させたり。場を落ち着かせ、チームが前を向けるようにまとめることができます。人の向こうに意味を見つめているから、方向性を示せるんですね。

戦略的思考力 × 〈大局観〉→ 広い視野で未来を描く

戦略的思考力は、可能性を考え導く資質です。知恵のカテゴリーである〈大局観〉も似たようなものなので、「意味のある未来への戦略を描くことが得意」と言えるでしょう。「10年後に何を残したいか」「この挑戦がどんな意義を持つのか」と問いながら、知識と価値を融合して思考できるのです。

たとえば、新しい事業計画を立てるとき、数字やシナリオの裏に “社会的な意義” を据えたり、現実的な選択を重ねながらも、根底には「この方向が最も望ましい」という確信があったり。視野が広い分、「まだ見えていない世界があるかもしれない」と捉えておくのも忘れずに。水平線まで世界を見渡したとしても、地球の裏側は見えませんからね。

〈大局観(Perspective)〉が1位の方へ

〈大局観〉さんは周囲に対して、「なんでもっと考えないんだろう」と思うこと、多いと思うんですよね。

会議で目先の対処法ばかり話し合われているとき「いや、そもそもさあ……」と思ったり、ちょっと踏み込んだ話をすると「そんな意識高い話じゃなくて」と言われたり。〈大局観〉は “意識が高い” というより “視座が高い” だけなんですけども。そこから見える世界に惹かれるからこそ、見えているものを見ないようにして進むのは、それなりにストレスもかかるんじゃないでしょうか。幽霊が見える人と似たような感じかな。

ただ、この〈大局観〉ですべてを見通せるかというと、当然、そんなことはありません。正しい答えを知っているわけでもありませんしね。視座の高さは、自分の知識と経験によります。経験でしかモノを語れないのは、どんな強みを持っていても同じです。

だからこそ、「は?」と思ったときがチャンス。相手の視座の低さを憂うよりも、相手の視座から見える世界を尊重することで違う世界が見えてきます。世代や文化、価値観の異なる相手を通して世界を見ると、広さだけでなく、豊かさを伴うようになります。善用するって、こういうこと。

〈大局観〉には、「無知の知」が大切。それでも暴走するのなら、とことん愚痴ってみましょう。話しているうちに、自分の世界が狭くなっていることに気づきますよ。

人はひとつの価値観で生きているわけではないので、モヤモヤしたらカエルコムニスに発散しに来てくださいね。コーチングでは最初に話したい「テーマ」を伺っていますが、それを扱う意味と、その先にある得たいもののために、一緒に考えましょう。

\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /